圖片來源:視覺中國

藍鯨新聞3月13日訊(記者 李丹萍)一款標注為中低風險的R2級產品,業績基準年化達到5.5%,卻因底層資產大量投向地產債導致暴雷,凈值大跌后長期停滯在0.32區間,多位投資人因此遭受百萬級損失。

數位投資人向藍鯨新聞記者指稱,他們是通過華福證券代銷渠道購買的產品,根據合同約定,當基金份額凈值連續3個工作日低于或等于0.985元時,會開啟“特殊臨時開放日”。而投資者卻聲稱因不知情錯過贖回“窗口期”。據稱,內部信息還指向“不要將該通知告知客戶”,幾乎同期卻顯示另有資金贖回。信息的不對等性、產品的風險性讓至今仍陷虧損困境的其他投資人十分不滿,認為華福證券在此過程中應當負有責任。

其他種種指向,也讓華福證券陷入輿論爭議中,就此,記者進行了獨家調查,還原一場券商私募代銷的典型糾紛。

特殊臨時開放日機構卻“緘默”?

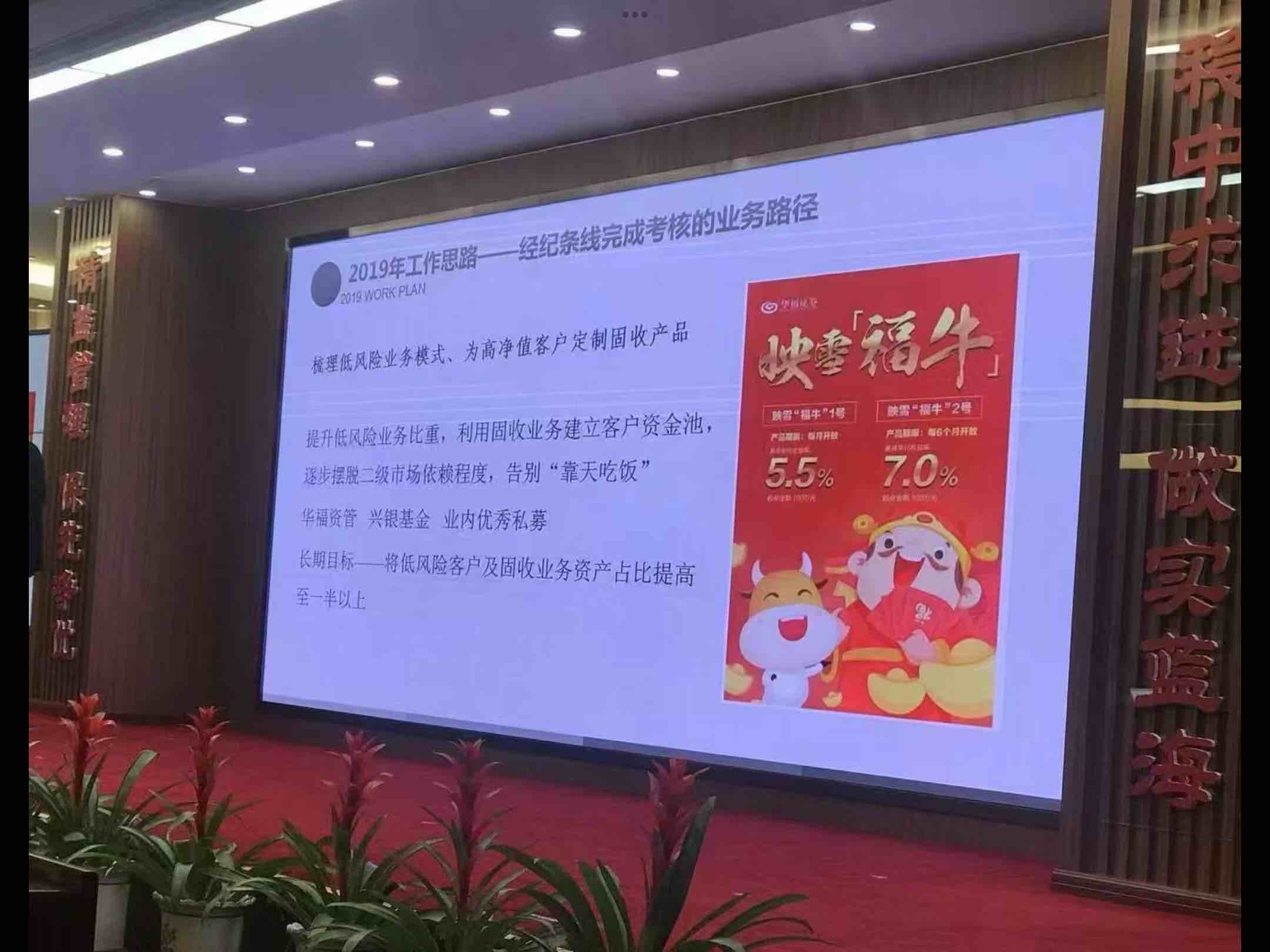

數位投資人向藍鯨新聞記者爆料,他們于2019年通過華福證券代銷渠道購買了一款名為“映雪福牛1號”(產品代碼:SGH761)的私募產品。根據彼時業務人員的推薦,這是一款為高凈值客戶定制的類固收產品,風險較低,主要投向AAA/AA級債券,為R2級產品。

(圖片來源:投資人提供)

據記者了解,“映雪福牛1號”存續期5年,2019年4月17日起,2024年4月16日止,基金管理人為上海映雪投資管理中心(有限合伙)(下稱“映雪投資”),基金托管人為興業銀行股份有限公司(下稱“興業銀行”)。

“我是2019年通過華福證券華南某營業部臨柜購買的。他們內部培訓的時候,領導明確說了這個產品保本,老員工都知道。”一位廣東地區的投資人回憶道,彼時華福證券有在華南地區重點銷售該產品。2020年9月產品暴雷前,投資人每個月能拿到5.5%左右的分紅,此后,有名為“呂寧”的個人帳戶,每月定期向賬戶轉入現金分紅,直至2022年1月止,“后來就沒有再見過一分錢。”

“暴雷以后,華福證券作為銷售方,一個通知都沒有。(產品)凈值幾年不更新,問凈值多少,說不知道,問產品具體持倉,說不公開,問什么時候開放,說不知道,問產品的進展,什么都不知道”,有投資人向記者控訴華福證券的“一問三不知”行為。

目前,該基金已經走向清盤。根據記者獨家掌握的“映雪福牛1號”第一次清算報告(估值日期為2024年4月16日),基金份額凈值為0.3522元。債券投資中,主要包括19國美01、19鴻坤01、20時代05、PR融創01、20時代09、21遠洋01、21遠洋02等,部分地產債凈值已經是大幅縮水。

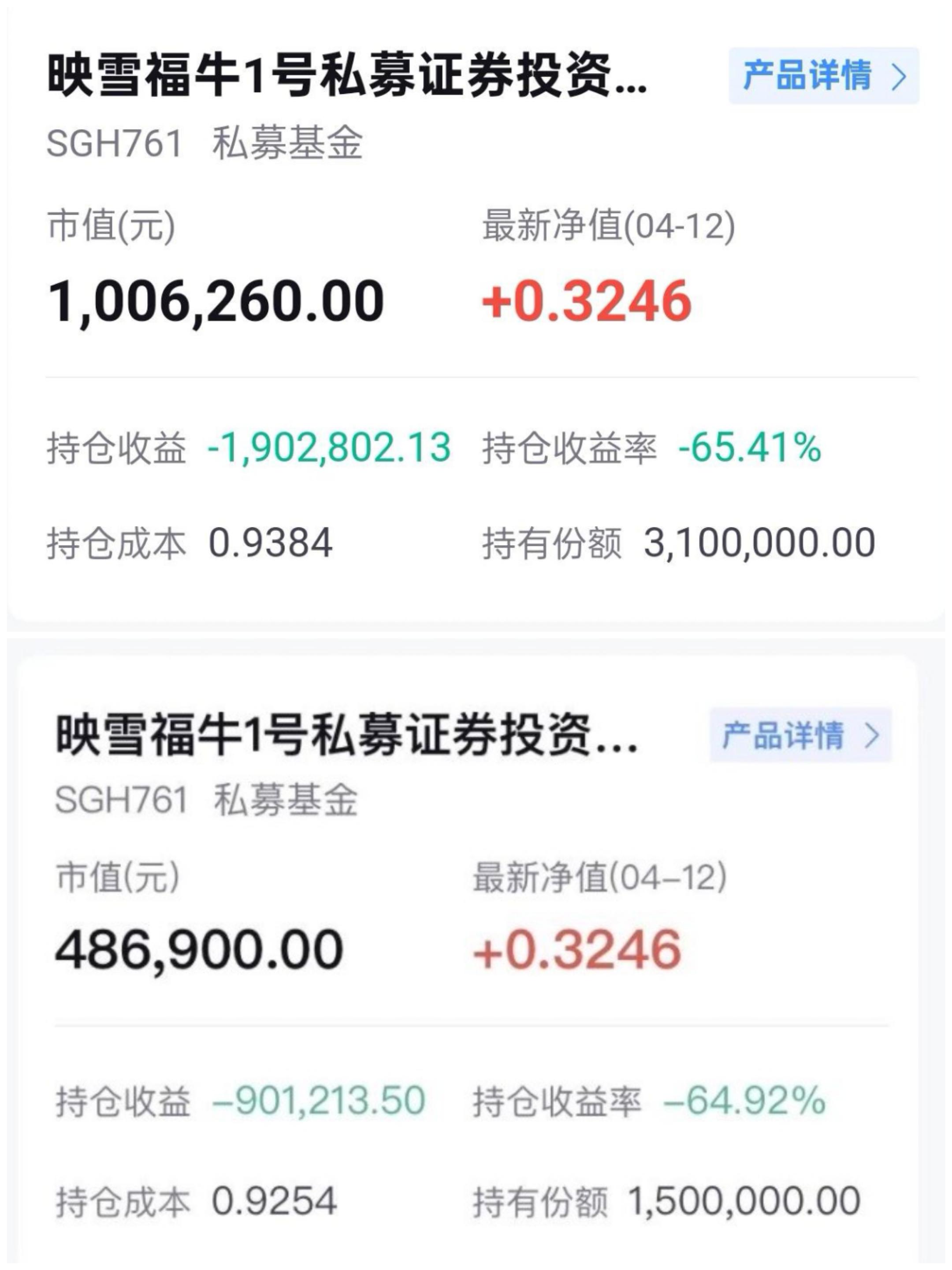

“300多萬本金現在剩余凈值大概100萬,主要持倉全是違約債券,現金還不夠給映雪管理費”“我的本金已經損失近百萬,持倉收益率-60%以上”,部分投資人向記者出具了賬戶持倉情況。

(圖片來源:投資人提供)

虧損嚴重的投資人對華福證券發出五個“靈魂”拷問,一問是否切實履行對映雪投資的盡調義務;二問在產品銷售過程中,是否存在虛假宣傳和違規保本承諾,是否存在以權謀私和不正當利益輸送;三問是否按照合同約定,在凈值波動時按約定對客戶履行告知義務;四問是否在發現產品有風險情況下,依然對產品進行保本宣傳;五問當產品出現風險,有何風險管理措施,是否有對相關責任人問責。

(圖片來源:記者與某投資人溝通記錄)

“我們從初期購買到后期溝通都是跟華福證券接觸的,包括基金持倉也是通過華福證券APP查詢,買的時候推介是中低風險,這個時候撇清責任關系,我們不能接受”,投資人向記者控訴道。

“證券公司代銷金融產品業務有完善的監管規范,公司嚴格按照相關規定對擬引入代銷的產品進行審慎審核。我公司對擬引入的‘映雪福牛1號’進行審核時,其符合相應代銷準入要求。”針對代銷產品審核問題,華福證券相關負責人在接受藍鯨新聞記者采訪時回應道,“而私募基金的投資決策與日常管理由管理人獨立負責,代銷機構無權干預其具體操作。”

此外,華福證券方面也表示,公司作為產品代銷機構,一直按照監管規定和合同約定履行職責,持續保持與投資者的聯系和溝通,“當投資者對產品或管理人提出訴求時,我們均有積極根據投資者的訴求及時聯系、協調和督促產品的管理人給投資者進行反饋、答復。”

“從法律關系看,首先需要明確的是,華福證券在整個產品鏈中只是銷售渠道的角色,投資人跟華福證券之間實質上沒有建立合同關系,客觀來說不承擔合同義務。但從投資人的角度來看,在購買私募產品的過程中,還關系到信義義務,投資人是出于對華福證券理財專員和品牌信任度的認可,作為財富管理的一種投資方式進行了產品購買。個案細節上,理財專員如何進行的產品推介、是否有承諾等,要看當事人的舉證才能判定具體責任。”北京中銀律師事務所杜東林律師在接受記者采訪時分析道。

或有資金成功“出逃”

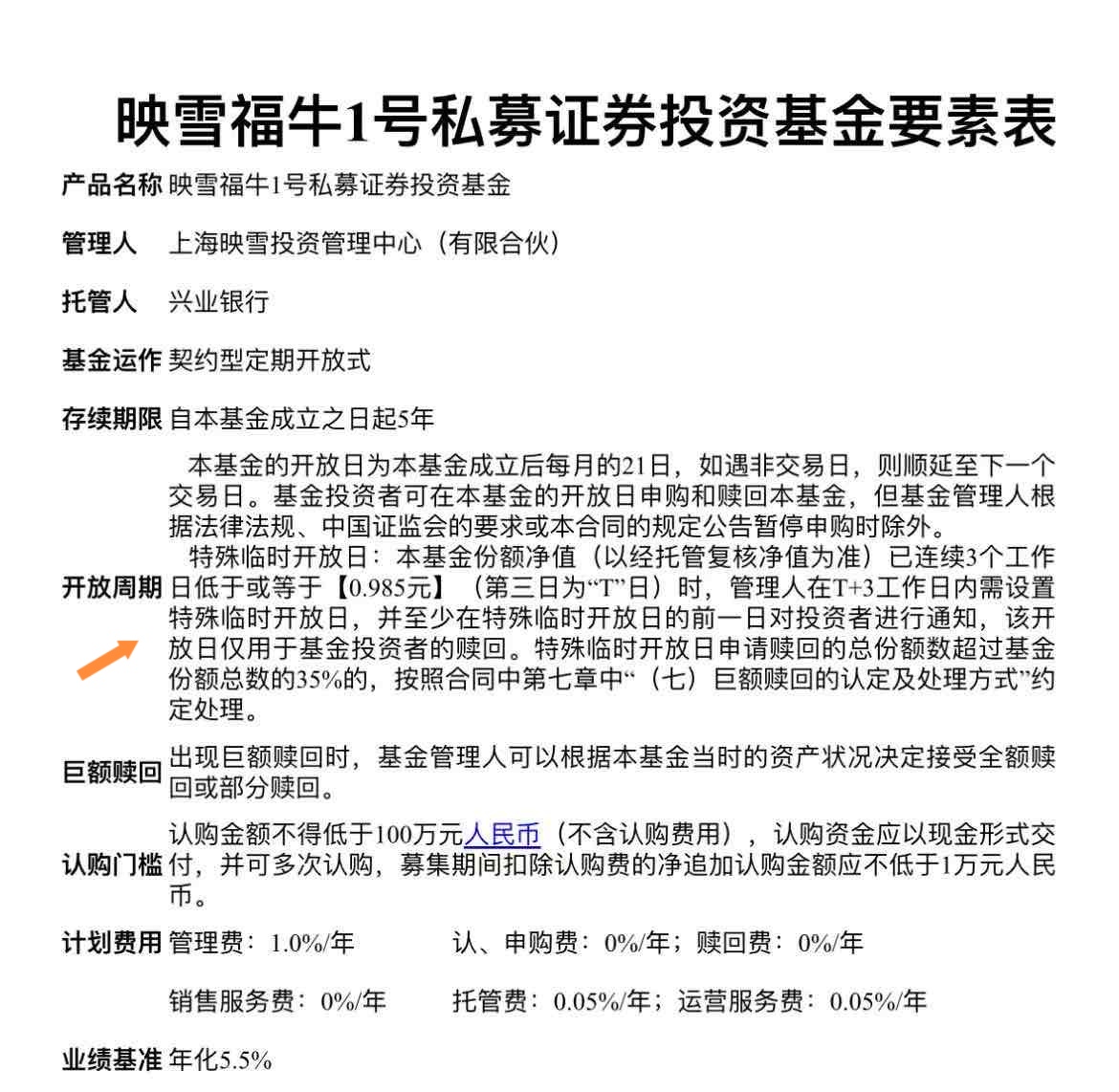

記者拿到的基金合同顯示,該基金設有特殊臨時開放日,即當基金份額凈值(以經托管復核凈值為準)已連續3個工作日低于或等于【0.985元】(第三日為“T”日)時,管理人在T+3工作日內需設置特殊臨時開放日,并至少在特殊臨時開放日的前一日對投資者進行通知,該開放日僅用于基金投資者的贖回。

圖片來源:投資人提供

據投資人反饋,“映雪福牛1號”在2020年9月25日至10月16日基金的單位凈值在0.9361至0.9571之間。此時,應當已經觸發了特殊臨時開放日的約定。

這也成為爭議焦點所在。投資人認為,若是渠道銷售方華福證券及基金管理人、托管人當時能夠及時履行告知義務,把握住特殊開放日的贖回“窗口期”,斷然不會造成后續的系列本金及利息收入損失。

“按道理是應該通知的,不論是郵件還是短信,很奇怪”,有私募從業人士在接受記者采訪時指出,其表示,從流程上看,相關方有告知義務,“客戶沒看到是另一回事。”

讓部分投資人費解的是,為何另有資金能夠在該時期贖回,是巧合?還是給到投資人的信息不一致,公平性又何在?

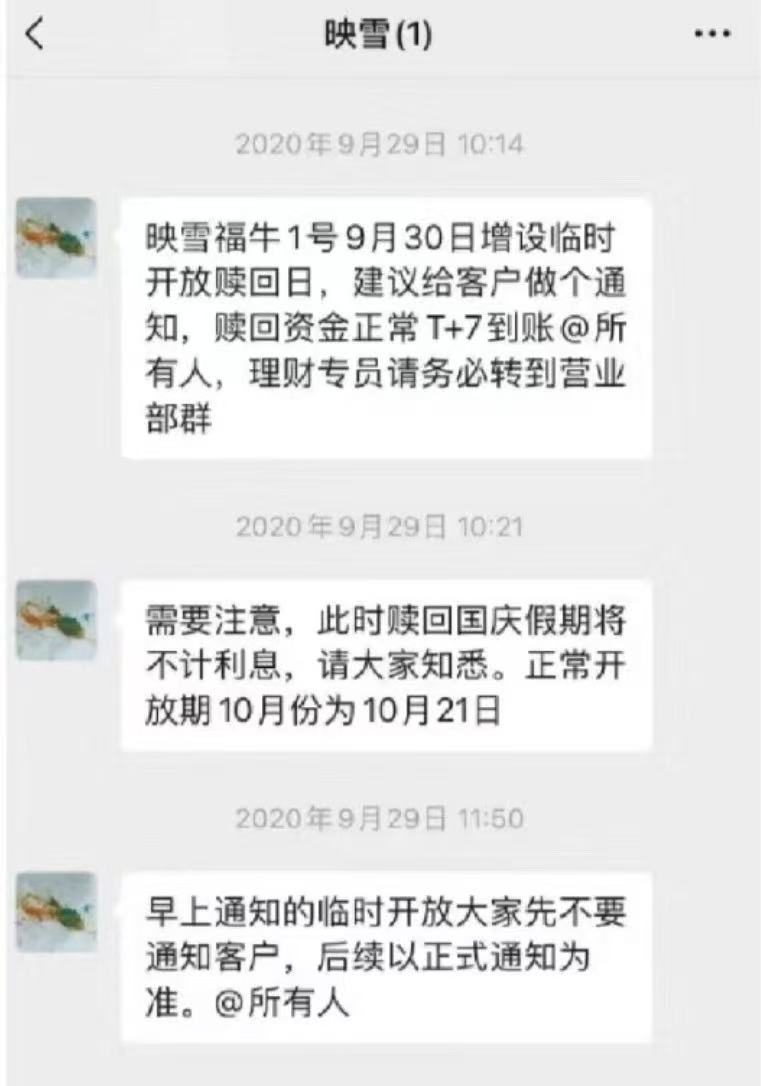

一位投資人向記者出具了一張稱是華福證券理財專員群對話的聊天截圖,擬證明,2020年9月29日上午10時左右,華福證券某理財專員負責人將涉案基金將于2020年9月30日增設臨時開放贖回日的通知在群里告知各理財專員,并讓各專員將該通知進行轉發,同日上午11時50分,該負責人又撤回該信息,要求不要將該通知告知客戶。

(圖片來源:投資人提供)

吊詭的是,另一位投資人向記者提供了一份興業銀行托管系統支付回單,擬證明,2020年9月30日,有其他投資人成功贖回了近400萬元的款項。

(圖片來源:投資人提供)

為何有投資人能夠成功“出逃”?這也導致至今仍陷困境的其他投資人更大不滿和猜測,認為華福證券在此過程中應當負有責任。

針對特殊臨時開放日和有個別投資人贖回的爭議點,華福證券相關負責人回應表示,“根據管理人發布的《關于映雪福牛1號私募證券投資基金臨時開放日的說明》,該基金2020年9月凈值未觸及合同約定的特殊臨時開放的條件,2020年9月30日未設置特殊臨時開放日,不存在個別投資人在2020年9月30日進行了贖回的情況。另外,設置特殊或臨時開放日由管理人決定,無論是增設‘特殊臨時開放日’,還是撤回該增設通知,我公司作為代銷機構均按管理人決定辦理。”

機構與投資人口徑及判定的不一致性,也讓該事件更顯撲朔迷離。

對于產品的最新情況,華福證券相關負責人透露,“根據管理人公告及信披情況,目前‘映雪福牛1號’處于清算狀態,管理人/托管人已出具第一次清算報告。目前我公司尚未收悉該清算小組的相應清算計劃,公司將堅守最大限度保護投資者利益的經營理念,持續督促基金財產清算小組落實清算工作,并在清算過程中給予積極配合與支持,同時依法依規持續做好信息披露工作,以最大限度保護投資者利益。”此外,公司始終支持投資者通過法律途徑追究當事機構違約責任,并將在法律法規允許范圍內,積極協助投資者通過法律途徑維護自身合法權益。

管理人深陷債務泥潭

早前,投資人已對基金管理人映雪投資和托管人興業銀行提起仲裁。

記者獨家拿到的上海國際經濟貿易仲裁委員會(上海國際仲裁中心)裁決書顯示,仲裁庭認為,映雪投資在諸如暫停估值和開放、未完全按合同要求進行投資、未盡信息披露義務及通過私人賬戶支付利息等方面存在一定程度的違約。

根據該基金合同,“所投資單只債券的比例不高于基金總資產的10%,不高于債券發行規模的10%”。從映雪投資仲裁時提交的持倉表可知,H17時代2的持倉比例為19.77%、H19華晨5的持倉比例為25.05%、18紫光04的持倉比例為10.96%、19紫光01的持倉比例為23.16%。映雪投資作為基金管理人未按照合同要求進行投資,已構成實質違約。

對于托管人興業銀行,仲裁庭則認為現有在案證據無法證明存在明顯的諸如怠于履行監管職責、未履行信息披露義務的違法違規情況。如,興業銀行在投資監管中發現管理人違反基金合同的約定后,對管理人發函提示,并多次以電話等形式催促其盡快按約定進行調整。

管理人失職違約已是既定事實,但僵局還在于,百億私募、昔日“標桿”映雪投資已遭遇危機。

映雪投資曾被監管定性“玩忽職守,在投前決策、投后管理等環節未按照規定履行職責;變相向投資者承諾保本保收益等”,如今深陷債務泥潭,存在多個逾期未清算基金,公司被執行總金額超過6.8億元。實控人鄭宇被取消基金從業資格,由于債務糾紛不斷,鄭宇因未履行法律義務,目前被限制高消費。

事實上,近年來部分私募基金到期未按約定進行收益分配或出現暴雷的不在少數,其中不乏存在產品“多層嵌套”、底層資產未充分披露且流動性不足、甚至基金財產被非法侵占挪用等問題。在實踐中投資人常常由于信息不對稱處于弱勢地位,不少投資人因此遭受了嚴重資產損失。

兌付危機發生時,融資方沒有清償能力,管理人自救不暇,部分陷入虧損困境的投資人“求告無門”,誰來擔責?其中存在的潛在隱患與漏洞如何“防范于未然”,也是業內討論所在。

有資深業內人士向記者指出,就券商代銷環節來看,需要嚴格做好委托人資格審查,不能懷有“得過且過”的心理放松標準,不能有“別人能干我也能干”的思路,銷售超出能力范圍的復雜產品。此外,要嚴格落實投資者適當性管理,切實履行適當性義務,清晰揭示產品風險,將適當的產品賣給適當的投資人,尤其是在銷售環節,需要加強對營銷人員的管控,不得進行誤導性陳述或者夸大性宣傳,“從源頭上降低私募產品負面輿情發生后對券商自身的影響。”(藍鯨新聞 李丹萍 lidanping@lanjinger.com)