《投資者網》丁琬瓔

截至目前,已有不少藥企披露了2023年業績預告,截至1月28日,共有22家醫藥企業預告2023年凈利潤翻倍,業績預增的原因主要包括市場逐步回暖、海外銷售加速放量等。

“預喜”成為主基調的背景下,北京同仁堂股份有限公司(以下簡稱“同仁堂”,600085.SH)發布了業績預增的公告。公告顯示,預計全年實現歸母凈利潤15.68億元至16.68億元之間,同比增長10%至17%。

對此,同仁堂表示,2023年穩步實施“高質量發展戰略、精品戰略、大品種戰略”三大發展戰略,持續發力生產與質量管理及科技創新,推進降本增效,提升生產產能。

第四季度利潤下滑

公開信息顯示,同仁堂主營業務為中成藥的生產與銷售,擁有包括中藥材種植、中藥材加工、中成藥研發、中成藥生產、醫藥物流配送、藥品批發和零售在內的完整產業鏈條。公司常年生產的中成藥超過400個品規,產品劑型豐富,覆蓋內科、外科、婦科、兒科等類別,以安宮牛黃丸、同仁牛黃清心丸、同仁大活絡丸、六味地黃丸、金匱腎氣丸為代表的產品以及眾多經典藥品家喻戶曉。公司產品主要通過零售藥店銷往終端,通過醫療市場銷售的產品份額總體較小。

1月30日,同仁堂發布2023年年度業績預告,預計公司2023年度實現歸母凈利潤15.68億元到16.68億元,與上年同期相比,將增加1.43億元到2.42億元,同比增加10%到17%;預計2023年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤為153,905萬元到163,885萬元,與上年同期相比,將增加14,047.46萬元到24,027.46萬元,同比增加10%到17.2%。

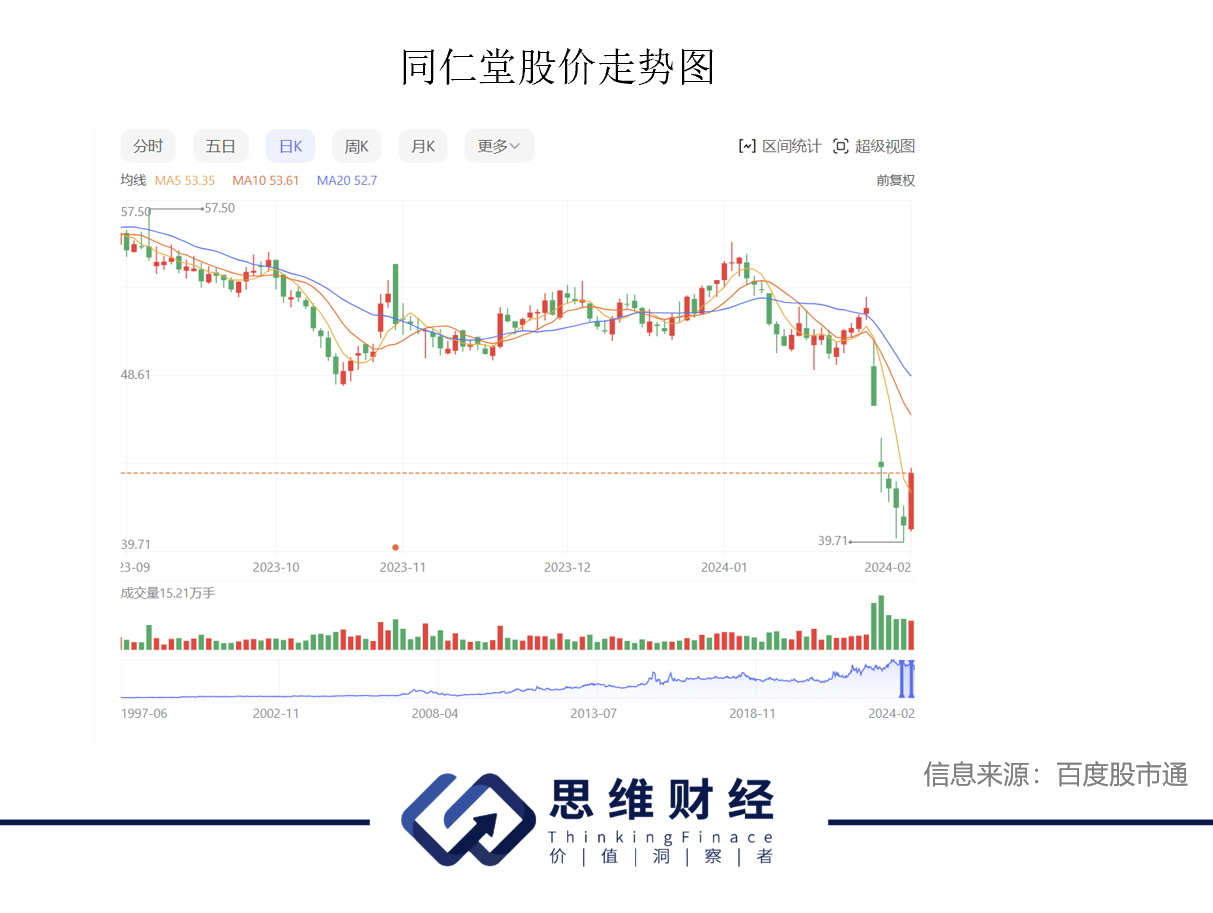

不過,業績預喜的公告發出第二日,同仁堂股價出現下跌,2月2日收盤價為41.55元/股,股價跌了11.58%。

從全年業績表現看,同仁堂仍維持穩健增長態勢。2023年三季報顯示,同仁堂報告期內共實現歸母凈利潤13.91億元,同比增長38.67%;實現扣非凈利潤13.78億元,同比增長39.22%。

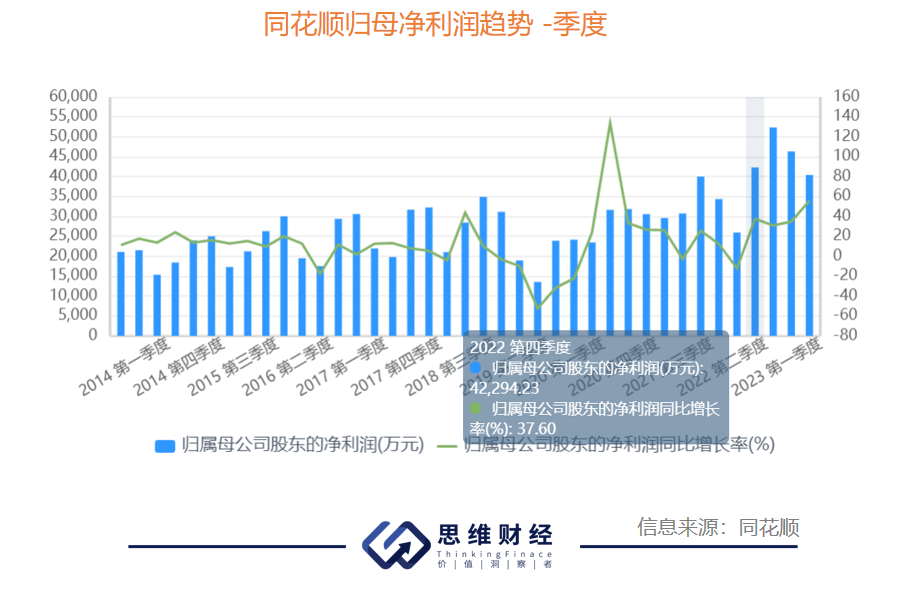

但依照數據推算,同仁堂第四季度利潤可能大幅下滑,以2023年歸母凈利潤中值16.18億元(15.68億元-16.68億元)估算,其2023年四季度預計實現歸母凈利潤2.28億元,環比4.04億元減少43.69%,相比2022年同期的4.23億元減少了46.19%(見下圖)。

通過梳理近幾年的季度利潤,不難發現,同仁堂四季度利潤表現除2019年低于前三季度之外,2020年至2022年中,四季度歸母凈利潤均為全年各季度之中最高,而2023年卻一反常態,四季度利潤近乎腰斬。

股價波動背后

與此同時,有業內人士認為,同仁堂旗下的同仁堂國藥業績的走低也是“同仁堂系”企業在資本市場上遭遇了波動的一大原因。

1月30日,“同仁堂系”股價大幅下挫:A股的同仁堂跳空跌停,港股的同仁堂國藥下跌超16%、同仁堂科技跌超5%。

此次“同仁堂系”股價波動,與其內部三家上市公司的股權結構問題密切相關。

據公開信息披露,同仁堂旗下共有三家上市公司:同仁堂、同仁堂科技、同仁堂國藥,三者的關系是母公司、子公司、孫公司的關系。同仁堂持有同仁堂科技46.85%的股權,同仁堂科技又持有同仁堂國藥38.05%的股權。同時,同仁堂還直接持有同仁堂國藥33.62%的股權。

根據相關業績公告,在截至2023年12月31日止的財務年度,同仁堂國藥預計較2022年同期的集團收入下降11%至15%,而集團除稅后利潤下降18%至22%。

這三家公司之間緊密的股權關系,加劇了股價下跌的連鎖反應。這種內部持股結構,雖然在一定程度上有利于公司的穩定和發展,但在市場波動較大的情況下,也容易導致風險的集中和放大。

因為同仁堂三家上市公司之間復雜的股權關系,同仁堂國藥業績下跌,一損俱損,連帶影響另兩家上市公司的股價表現。

此外,2023年中藥材行情呈現出“前高后低”的態勢,上半年多種藥材價格輪番上漲,部分品種數次突破歷史最高價;下半年隨著產新期的到來,市場供應過剩,以當歸、黨參、甘草、防風為代表的大宗品種率先下跌。

據了解,同仁堂的代表品種包括安宮牛黃系列、六味地黃系列、感冒清熱系列、牛黃解毒系列、烏雞白鳳系列等,其中牛黃和麝香等均是同仁堂主要產品的重要原材料。與種植的中草藥不同,牛黃和麝香屬于動物原材料,來源珍貴,其價格上漲具有可持續性,較難受到周期性影響。據中藥材天地網,2023年天然牛黃的價格由40萬元/KG漲至160萬元/KG,全年漲幅達300%,麝香價格基本保持穩定但略有上漲。

近幾年來,同仁堂的核心品種安宮牛黃丸已多次漲價。2019年12月,安宮牛黃丸每丸價格從560元漲至780元,漲價幅度約為40%,2021年12月再次提價10%至每丸860元。

業內人士認為,考慮到提價幅度過高將影響消費者購買意愿,預計原材料成本上漲將對公司利潤空間造成一定壓力。

看好中藥“治未病”優勢

《黃帝內經》有云:“上工治未病,不治已病,此之謂也”。“治”,為治理管理的意思。“治未病”即采取相應的措施,防止疾病的發生發展。其在中醫中的主要思想是:未病先防和既病防變。

自2020年開始,政策紅利疊加新冠疫情催化,共同推動中藥材行業進入景氣上行周期。

近年來,中國中醫藥行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。《“十四五”中醫藥發展規劃》中提出,到2025年中醫藥健康服務能力明顯增強,中醫藥高質量發展政策和體系進一步完善,中醫藥振興發展取得積極成效,在健康中國建設中的獨特優勢得到充分發揮;2023年發布的《中醫藥振興發展重大工程實施方案》中也指出,要通過實施中醫藥健康服務高質量發展工程,促進優質中醫醫療資源均衡布局,為群眾提供融預防保健、疾病治療和康復于一體的中醫藥健康服務,為中醫藥傳承創新發展提供有力支撐。

中醫藥局數據顯示,2023年預計全年中醫類醫療衛生機構總診療量達12.8億人次,中醫藥需求進一步增長。中商產業研究院分析師預測,繼2022年市場規模同比增長4.77%后,2023年我國中醫藥行業市場規模將繼續增至4818億元,2024年將達5102億元。

近年來,在未來社會人口結構老齡化、慢病率提升的大趨勢下,中醫醫療需求持續增長,品牌已有350余年悠久歷史的中醫藥老字號同仁堂,能否保留其自身獨特的競爭優勢,抓住“治未病”行情,還有待觀察。(思維財經出品)■